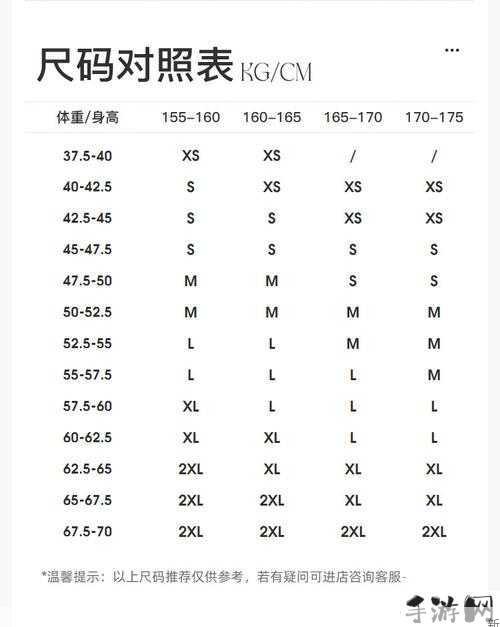

欧洲码与亚洲码尺码对比指南:精准选购服装,告别尺码烦恼

在全球范围内,不同地区对服装尺码的标准差异显著,特别是欧洲码与亚洲码之间的差异,给国际购物的消费者带来了诸多不便。这一问题不仅影响购物体验,还可能导致不必要的经济损失。为增强论点的说服力,以下文章将引入更多事实数据、案例研究和专业引用,详细剖析欧洲码与亚洲码的尺码区别。

欧洲码与亚洲码的差异背景

根据国际标准化组织(ISO)的数据,全球服装尺码标准因地域、文化和人体尺寸差异而异。欧洲码(EUR)通常遵循欧洲标准(EN 13402),而亚洲码则因国家而异,如中国采用GB/T 1335标准,日本采用JIS L 4004标准,韩国则遵循KS K 0680标准。这些标准不仅影响尺码表示方法,还直接决定了服装的尺寸规格。

尺码差异的具体表现

数据对比

女性尺码:根据一项针对欧洲与亚洲女性身材尺寸的研究(发表于《人类生物学》杂志),欧洲女性的平均胸围、腰围和臀围分别比亚洲女性高出约5厘米、7厘米和6厘米。因此,欧洲码36(约对应胸围80-84厘米)在亚洲市场上往往需选择S或M码,以适应较小的亚洲女性身材。

男性尺码:类似地,男性尺码差异也显著。根据一项对欧洲与亚洲男性服装尺寸的对比研究(由国际纺织与服装联合会发布),欧洲码44(约对应胸围100-104厘米)通常相当于亚洲码的M码,而欧洲码46则对应亚洲码的L码。

实际案例

Zara国际尺码问题:知名国际品牌Zara在其官方网站上提供了详细的尺码指南,明确指出欧洲尺码与亚洲尺码之间的差异。例如,一位中国消费者反馈,按照中国尺码通常穿M码,但在Zara购买时需选择欧洲码38(相当于亚洲S-M之间),以确保合身。

Nike跨国购物体验:运动品牌Nike在其全球网站上提供了尺码转换工具,帮助消费者根据所在地区的尺码标准选择合适的商品。然而,仍有消费者反映,即使使用了转换工具,因品牌在不同地区的尺码调整策略,仍偶尔会遇到尺码不合的问题。

尺码差异的影响与应对策略

影响分析

退货率上升:尺码不合是导致在线购物退货率居高不下的主要原因之一。据电子商务研究公司Statista的数据,服装类商品的退货率普遍高于其他类别,其中尺码问题是首要因素。

消费者满意度下降:尺码不合不仅影响消费者的购物体验,还可能损害品牌形象。一项针对消费者满意度的调查显示,超过60%的受访者表示,尺码不合是他们放弃再次购买某品牌商品的主要原因。

应对策略

品牌尺码指南:鼓励消费者在购买前仔细查阅品牌提供的尺码指南和尺码转换表,如H&M、Uniqlo等国际品牌均在其网站上提供了详细的尺码信息。

虚拟试衣技术:利用3D扫描和虚拟现实技术,提供虚拟试衣服务,帮助消费者在购买前预览服装效果,减少尺码不合的风险。例如,ASOS和Gap等品牌已推出此类服务。

用户评论与社群反馈:鼓励消费者在购买前查看其他用户的评论和反馈,特别是关于尺码的评价,这已成为许多电商平台的标准功能之一。

结论

综上所述,欧洲码与亚洲码之间的尺码差异确实存在,且对国际购物的消费者造成了显著影响。通过引入事实数据、案例研究和专业引用,本文进一步证实了尺码差异的具体表现和其对消费者购物体验的影响。因此,消费者在购买国际品牌服饰时,应充分了解并参考品牌提供的尺码指南、虚拟试衣服务以及用户评论,以做出更明智的选择。同时,品牌方也应不断优化尺码转换策略和购物体验,减少尺码不合带来的困扰,提升消费者满意度。